피아니스트 안미정의 음악칼럼 - 청명(淸明)

본문

맑을 청자에 밝을 명을 쓰는 청명(2023년 4월 5일)은 말 그대로 ‘맑고 밝은 봄을 알리는 날’이라는 뜻으로 ‘하늘이 차츰 맑아진다’는 의미를 포함하며 24절기 중 다섯 번째 절기에 해당합니다. 이 무렵에 논밭의 흙을 고르는 가래질을 시작하며 논농사를 준비하고, 비로소 봄밭갈이를 합니다. 또 청명은 ‘손 없는 날 또는 귀신이 꼼짝 않는 날’이기도 합니다. 그래서 청명에는 택일을 하지 않고도 산소를 돌보거나, 묘자리 고치기, 집수리 같은 일을 할 수 있다고 알려져 있습니다. 손이 부재(不在)하는 동안 겨울동안 묵혀둔 일들을 해내고, 다시 생명으로 향하는 봄의 첫 걸음을 내딛는 것이죠.

일상속에서 우리는 ‘구름 한 점 없이 맑은 날’을 두고 ‘하늘이 청명하다’는 특별한 표현을 사용합니다. 하늘에 구름이 있는 것은 당연하게 여겨지지만 구름이 없는 것은 아주 특별한 경우에 해당하기 때문입니다. 이렇게 구름의 부재(不在)가 특별한 것처럼 소리의 부재(不在)도 음악의 언어에서 아주 특별한 청각적 표현, 즉 환청이라는 여운의 소리를 만들어 내는 귀한 재료가 됩니다.

“음악은 음표들에 있지 않다. 다만, (음과 음) 사이의 고요함에 있다.

The Music is not in the notes, but in the silence between.”

볼프강 아마데우스 모차르트 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)

위의 모차르트가 남긴 말에서도 알 수 있듯이 음악을 흥미롭게 하는 요소는 소리의 실재(實在)뿐만아니라 소리의 부재가 될 수 있습니다. 소리의 실재는 직접적인 소리의 파동으로, 또 소리의 부재는 실재하는 소리 사이의 여운으로 드러납니다. 여운에 대한 이해를 돕기 위해 우리가 사용하는 언어에 빗대어 설명해 보겠습니다. 아래는 황순원의 단편 소설 <소나기>에 등장하는 소녀와 소년의 짧은 대화입니다.

"그 동안 앓았다."

어쩐지 소녀의 얼굴이 해쓱해져 있었다.

"그 날, 소나기 맞은 탓 아냐?"

소녀가 가만히 고개를 끄덕이었다.

"인제 다 났냐?"

"아직도……."

"그럼, 누워 있어야지."

"하도 갑갑해서 나왔다.……참, 그 날 재밌었어……. 그런데 그 날 어디서 이런 물이 들었는지 잘 지지 않는다."

말을 흐리는 소녀의 마지막 대사에 주목해 봅시다. 말을 잇지 못하고 쉬었다 가는 소녀의 대사에서 갑갑한 마음과 다시 돌아갈 수 없는 지난 날에 대한 아쉬움이 절실히 느껴집니다. 돌직구로 날려버려야 속이 시원한 말도 있겠지만 때론 상황에 따라 잠시 멈추고 여운을 주며 이어나갈 말이 있는 것이죠. 음악의 언어에서도 같은 상황이 적용될 수 있습니다.

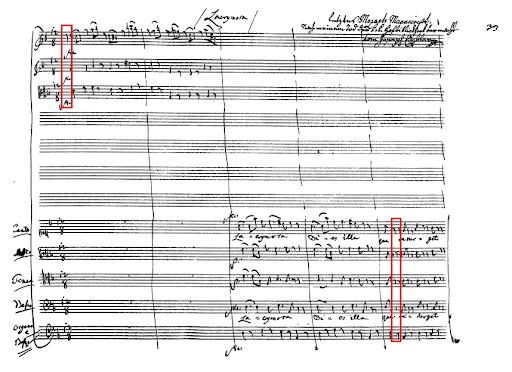

오스트리아의 천재 음악가로 알려진 볼프강 아마데우스 모차르트는 소리의 부재와 그 여운의 역할에 대해 깊이 이해하고 있었습니다. 그래서 자신의 작품 곳곳에 이 기법을 활용한 극적 장치를 숨겨두었습니다. 살아 생전 작곡가로 큰 명성을 떨쳤으나 방탕한 생활로 가난과 질병에 고통받던 말년의 모차르트는 익명의 의뢰인으로부터 <레퀴엠 (Requiem D minor, K.626,1791)>의 작곡을 부탁받았습니다. 레퀴엠은 라틴어로 ‘휴식 rest’을 뜻하며 죽은 자의 ‘영원한 안식’을 기리는 가톨릭의 장례 미사 곡입니다. 돈이 절실했던 모차르트에게 운명처럼 찾아온 레퀴엠. 모차르트는 남아있는 혼신의 힘을 다해 레퀴엠을 작곡해 나갔습니다. 그리고 특별히 여덟 번째 순서에 해당하는 곡인 <라크리모사 Lacrimosa, 눈물의날>의 강력한 음악적 모티브로 소리의 부재, 즉 쉼표(사진1)를 선택했습니다.

<The complete autograph fragment in Mozart's handwriting p.65, Holograph manuscript, 1791.>

음표 뒤에 쉼표를 나열해 가사 하나 하나를 짙고 강렬하게 표현하며 7마디까지 도착한 뒤에는 쉼표를 없애고 크레센도 효과와 함께 모든 음표의 길이를 최대한으로 늘립니다. 가사를 극적으로 표현하기 위한 멈춤과 흘러감의 대비는 청자로 하여금 심장을 조이는 긴장감에 휩싸이게 합니다.

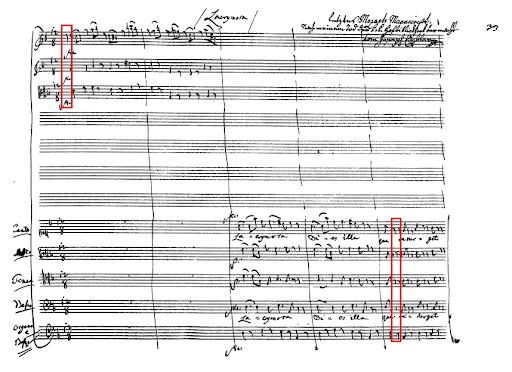

그러나 운명의 장난이었을까요? 모차르트는 다음과 같은 가사가 끝을 맺는 8 번째 마디 4번째 박자에 A 장조 화음의 성악 선율(사진2)을 마지막으로 남긴 채 끝없는 여운, 영원한 삶의 쉼표인 죽음을 맞이합니다.

Lacrimosa dies illa. 눈물의 날, 그 날

Qua resurget ex favilla 티끌로부터 부활하여

Judicandus homo reus. 죄인은 심판을 받으리라.

<The complete autograph fragment in Mozart's handwriting p.66, Holograph manuscript, 1791.>

모차르트의 죽음으로인해 미완성으로 남겨진 레퀴엠은 그의 제자였던 쥐스마이어 (Franz Xaver Süssmayr,1766-1803)에 의해 완성되어 1793년에 초연되었습니다. 이 레퀴엠은 모차르트 생애 마지막 작품이자 미완성으로 남겨져 모차르트와 관련된 수많은 이야기를 낳았고, 후대 작곡가들에게 모차르트다운 곡의 완성이라는 도전 과제를 던져주며 다양한 작곡 시도를 이끌어내고 있습니다. 당시의 상황을 볼 수도, 들을 수도 없지만 그럼에도 불구하고 끊임 없이 퍼져나가는 모차르트 이야기와 작곡 도전은 그가 부재하는 오늘날에도 우리에게 이어지고 있는 아주 특별한 여운인 것 같습니다.

청명을 맞아 당연하게 여겼던 내 마음의 구름을 용감하게 걷어내고, 맑고 밝은 생명으로 내딛는 걸음 걸음 사이의 여운을 즐겨보는 것은 어떨까요? 청명한 마음가짐으로 생명의 기운이 약동하는 나만의 특별한 봄날을 만들어 나가시기를 응원합니다.

안미정

클래식 음악 칼럼니스트

인스타그램 pianist_mom_sylvia_

pianistmom.sylvia@gmail.com

일상속에서 우리는 ‘구름 한 점 없이 맑은 날’을 두고 ‘하늘이 청명하다’는 특별한 표현을 사용합니다. 하늘에 구름이 있는 것은 당연하게 여겨지지만 구름이 없는 것은 아주 특별한 경우에 해당하기 때문입니다. 이렇게 구름의 부재(不在)가 특별한 것처럼 소리의 부재(不在)도 음악의 언어에서 아주 특별한 청각적 표현, 즉 환청이라는 여운의 소리를 만들어 내는 귀한 재료가 됩니다.

“음악은 음표들에 있지 않다. 다만, (음과 음) 사이의 고요함에 있다.

The Music is not in the notes, but in the silence between.”

볼프강 아마데우스 모차르트 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)

위의 모차르트가 남긴 말에서도 알 수 있듯이 음악을 흥미롭게 하는 요소는 소리의 실재(實在)뿐만아니라 소리의 부재가 될 수 있습니다. 소리의 실재는 직접적인 소리의 파동으로, 또 소리의 부재는 실재하는 소리 사이의 여운으로 드러납니다. 여운에 대한 이해를 돕기 위해 우리가 사용하는 언어에 빗대어 설명해 보겠습니다. 아래는 황순원의 단편 소설 <소나기>에 등장하는 소녀와 소년의 짧은 대화입니다.

"그 동안 앓았다."

어쩐지 소녀의 얼굴이 해쓱해져 있었다.

"그 날, 소나기 맞은 탓 아냐?"

소녀가 가만히 고개를 끄덕이었다.

"인제 다 났냐?"

"아직도……."

"그럼, 누워 있어야지."

"하도 갑갑해서 나왔다.……참, 그 날 재밌었어……. 그런데 그 날 어디서 이런 물이 들었는지 잘 지지 않는다."

말을 흐리는 소녀의 마지막 대사에 주목해 봅시다. 말을 잇지 못하고 쉬었다 가는 소녀의 대사에서 갑갑한 마음과 다시 돌아갈 수 없는 지난 날에 대한 아쉬움이 절실히 느껴집니다. 돌직구로 날려버려야 속이 시원한 말도 있겠지만 때론 상황에 따라 잠시 멈추고 여운을 주며 이어나갈 말이 있는 것이죠. 음악의 언어에서도 같은 상황이 적용될 수 있습니다.

오스트리아의 천재 음악가로 알려진 볼프강 아마데우스 모차르트는 소리의 부재와 그 여운의 역할에 대해 깊이 이해하고 있었습니다. 그래서 자신의 작품 곳곳에 이 기법을 활용한 극적 장치를 숨겨두었습니다. 살아 생전 작곡가로 큰 명성을 떨쳤으나 방탕한 생활로 가난과 질병에 고통받던 말년의 모차르트는 익명의 의뢰인으로부터 <레퀴엠 (Requiem D minor, K.626,1791)>의 작곡을 부탁받았습니다. 레퀴엠은 라틴어로 ‘휴식 rest’을 뜻하며 죽은 자의 ‘영원한 안식’을 기리는 가톨릭의 장례 미사 곡입니다. 돈이 절실했던 모차르트에게 운명처럼 찾아온 레퀴엠. 모차르트는 남아있는 혼신의 힘을 다해 레퀴엠을 작곡해 나갔습니다. 그리고 특별히 여덟 번째 순서에 해당하는 곡인 <라크리모사 Lacrimosa, 눈물의날>의 강력한 음악적 모티브로 소리의 부재, 즉 쉼표(사진1)를 선택했습니다.

<The complete autograph fragment in Mozart's handwriting p.65, Holograph manuscript, 1791.>

음표 뒤에 쉼표를 나열해 가사 하나 하나를 짙고 강렬하게 표현하며 7마디까지 도착한 뒤에는 쉼표를 없애고 크레센도 효과와 함께 모든 음표의 길이를 최대한으로 늘립니다. 가사를 극적으로 표현하기 위한 멈춤과 흘러감의 대비는 청자로 하여금 심장을 조이는 긴장감에 휩싸이게 합니다.

그러나 운명의 장난이었을까요? 모차르트는 다음과 같은 가사가 끝을 맺는 8 번째 마디 4번째 박자에 A 장조 화음의 성악 선율(사진2)을 마지막으로 남긴 채 끝없는 여운, 영원한 삶의 쉼표인 죽음을 맞이합니다.

Lacrimosa dies illa. 눈물의 날, 그 날

Qua resurget ex favilla 티끌로부터 부활하여

Judicandus homo reus. 죄인은 심판을 받으리라.

<The complete autograph fragment in Mozart's handwriting p.66, Holograph manuscript, 1791.>

모차르트의 죽음으로인해 미완성으로 남겨진 레퀴엠은 그의 제자였던 쥐스마이어 (Franz Xaver Süssmayr,1766-1803)에 의해 완성되어 1793년에 초연되었습니다. 이 레퀴엠은 모차르트 생애 마지막 작품이자 미완성으로 남겨져 모차르트와 관련된 수많은 이야기를 낳았고, 후대 작곡가들에게 모차르트다운 곡의 완성이라는 도전 과제를 던져주며 다양한 작곡 시도를 이끌어내고 있습니다. 당시의 상황을 볼 수도, 들을 수도 없지만 그럼에도 불구하고 끊임 없이 퍼져나가는 모차르트 이야기와 작곡 도전은 그가 부재하는 오늘날에도 우리에게 이어지고 있는 아주 특별한 여운인 것 같습니다.

청명을 맞아 당연하게 여겼던 내 마음의 구름을 용감하게 걷어내고, 맑고 밝은 생명으로 내딛는 걸음 걸음 사이의 여운을 즐겨보는 것은 어떨까요? 청명한 마음가짐으로 생명의 기운이 약동하는 나만의 특별한 봄날을 만들어 나가시기를 응원합니다.

안미정

클래식 음악 칼럼니스트

인스타그램 pianist_mom_sylvia_

pianistmom.sylvia@gmail.com

관련자료

댓글 0

등록된 댓글이 없습니다.